Из воспоминаний Владимира Александровича Фролова

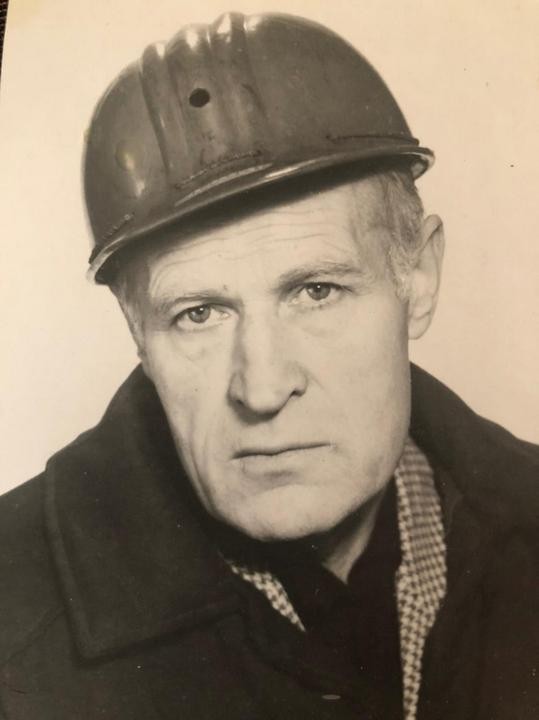

Владимир Фролов был хорошо известен на Выборгском судостроительном заводе, которому он отдал не одни десяток лет. Минувшим летом Владимира Александровича не стало, но память об этом человеке осталась, остались и его воспоминания, размышления, суждения…

Он родился в Луге, по окончании десяти классов поступил в профессионально-техническое училище в Выборге. Здесь получил специальность электрогазосварщика, после чего пришел на завод (по правилам того времени должен был отработать на предприятии три года). Когда Владимир Фролов заканчивал отработку, завод направил его на учебу в Ленинградский политехнический институт. После вуза Фролов вернулся на ВСЗ. На предприятии прошел путь от помощника мастера в цехе, до начальника базовой лаборатории сварочной промышленности. За время работы был награжден медалями Ветерана труда и «300 лет Российскому флоту», стал лауреатом премии Совета министров СССР, был отмечен четырьмя медалями выставки достижений народного хозяйства СССР (три – серебряные и бронзовая). Получил несколько свидетельств об изобретениях и знак «Изобретатель СССР», а на 60-летие предприятия Владимир Александрович Фролов был назван Легендой завода», ему вручили соответствующую памятную статуэтку. Ну и конечно, звание Почетного ветерана ВСЗ тоже в его активе.

До 2019 года Владимир Александрович ежегодно ездил в Лугу, где были живы родственники и самая главная из них - сестренка, с которой у них были особенно теплые отношения. Рассказывал, что всегда, подъезжая к городу по Киевскому шоссе, испытывал чувство легкого озноба - память возвращала его к далеким временам. Говорил, что раньше думал, будто с потерей родных и близких, друзей теряются и воспоминания, но оказалось, это не так: чем дольше живешь, тем яснее и отчетливее былое…

Сегодня мы хотим предложить вам отрывок из воспоминаний Владимира Фролова о его детстве и юности.

- Первого мая 1962 года. Я, студент ЛПИ имени Калинина, после демонстрации на Дворцовой площади решил съездить к родителям в Лугу. Это моя малая Родина. В Лугу я любил приезжать особенно по праздникам, потому что лужане - хлебосольны и гостеприимны. Войдя в родительский дом, я застал гостей. За столом, кроме мамы и отчима, были ещё двое незнакомых мне мужчин. Мама объявила, что в гости приехал сын. Один из гостей вышел из-за стола, пожал мне руку и сказал: «Ну, здравствуй, партизан! Надеюсь, мы сегодня услышим твои замечательные частушки». Я покраснел, выскочил из комнаты, потому что вспомнил… Было стыдно за нецензурные частушки, про которые напомнил этот человек. Он вышел вслед за мной и стал интересоваться причиной обиды. Только тут я стал узнавать дядю Васю Сухарева. Он жил в нашем доме, в комнате №3. (Всего в здании было шесть комнат и общая кухня.) Дядя Вася был военнопленным, работал у немцев водителем на ГАЗе (по-нашему — полуторка), и обслуживал мясокомбинат. Возил туши, овощи и другие продукты.

Наш дом находился в пятидесяти метрах от мясоперерабатывающего завода. Очень часто по вечерам он приглашал меня в гости и угощал едой, какой не помню, но тогда любая еда казалась вкусной. А если её было много, то это вообще счастье. Иногда дядя Вася зачищал какие-то железки от ржавчины, смазывал их, а затем просил меня прятать их за печку — она была круглой и стояла в углу. Он заворачивал детали в масляную тряпку и отдавал мне. Я был очень маленьким, поэтому легко пролезал в щель и там складывал детали. Это были запасные части к оружию.

Иногда дядя Вася говорил мне, чтобы в 12:13 я подходил к мясокомбинату со стороны нашего дома. В это время военнопленные, работавшие на мясоперерабатывающем заводе, спускали на нитках мясной бульон в консервных банках. Задача детей - быстро перелить бульон в свою тару и убежать. Для нас это было сродни военной операции, а для дяди Васи — большая работа. Необходимо было договориться с большим количеством людей, но главное — дождаться доброй охраны, иначе могли спустить сторожевых собак. А злые, с собаками, укладывали нас, мальчишек, в снег, подходили к тарам, выливали содержимое и довольные удалялись в свои будки. Обида, жажда мести, слезы рвали детские души, а от этого ещё больше хотелось есть. Придя домой весь в слезах и соплях, я приставал к маме, требуя сказать, когда вернется отец и разберется с моими обидчиками.

Как только началась война (по воспоминаниям мамы) из Ленинграда в Лугу приехал отец, которого после финской кампании оставили служить. Он организовал отправку мамы, сестры и меня на юго-восток страны, посадил нас в пассажирский поезд, ехавший в сторону Пскова. Но на расстоянии 70-80 километров от Луги наш поезд был атакован фашистскими самолетами. Весь состав разбомбили, он горел… Мама не помнит, как мы из него выбрались и остались живы. Мне к тому времени было 3,5 года, сестрёнке — на год больше. Выбраться из горящего поезда и бежать в лес помогли другие пассажиры. Просидев несколько дней в лесу, мы вернулись на Киевское шоссе, вдоль обочины которого двигались беженцы в разных направлениях: кто в сторону Луги, кто в сторону Пскова. Мы пошли к Луге, в том же направлении шли и немецкие войска. Сколько времени это заняло, мама не помнит, но движение в сторону Луги на несколько недель было приостановлено. (Это потом стало известно, что Красная Армия задержала фашистов на Лужском рубеже. Немцы не смогли взять город сходу, и им пришлось его обойти, на это пришлось затратить много времени, что позволило ленинградцам построить оборонительные сооружения.)

Вернувшись в Лугу, мы увидели свою пустую разграбленную комнату, в которую и вселились. Через небольшой отрезок времени мама отвезла меня и сестрёнку к бабушке Насте, в деревню Дубровка, где мы и жили целое лето, а на зиму перебирались в Лугу. Сама деревня находилась в 30 километрах от города, в Новгородской области. У бабушки постоянно жили мои двоюродные брат и сестра. Бабушка была совершенно неграмотной, как и моя мама, трудолюбивая и добрая. Вокруг избы был небольшой огород, где выращивались картошка, капуста, рожь и лен. А еще у бабушки было две курицы — для нее они были душевной болью и радостью. Радость — потому что они круглый год приносили по два крупных яйца в день, которые делились между детьми. Боль же вызывали соседи и даже некоторые из родственников, так как они рассказывали фашистам о курах во дворе, и о сыне и двух зятьях хозяйки, воюющих на стороне Красной Армии. Бабушка так отчитала этих жалобщиков, что при встрече с ней, они переходили на другую сторону дороги.

После того, как двоюродный брат бабушки сообщил немецкому офицеру, что ее сын и зять воюют на стороне Красной Армии, тот приказал отрезать головы единственным двум курам во дворе. Тотчас же на него был поднят такой крик, что бабушкиному брату пришлось бежать к себе домой, чтобы не досталось, - крутой характер этой маленькой женщины он хорошо знал. Бабушка так разошлась в своей ругани, что никто не мог остановить… Было не совсем понятно, на каком языке она ругается, потому что в речи сочетались как отрицательные немецкие, так и огромное количество крепких русских матерных слов. Как мне тогда показалось, немецкий офицер понимал хорошо. Когда она закончила свое выступление, она совершила действие, которого никто не ожидал. Развернулась к нему задом, подняла свою длинную юбку, похлопала себя по голой попе и сказала при этом: «Вот тебе, а не курочки!». Затем как ни в чем не бывало пошла к себе в избу. Офицер прошипел: «шайзен» и пошел в другую сторону. Так и закончилась борьба за двух курочек, которые пошли вслед за бабушкой и ещё долго продолжали свою жизнь на радость всем.

В дальнейшем офицер, проживавший у бабушки, не вспоминал этой ссоры. Ему нравилась еда, которую она готовила из того, что он принесет. А приносил он очень многое. Ещё ему нравилась кошка Мурку. Это была поистине особенная кошка, очень умная, всегда в избе ела в одном месте. Где бы ни угощали ее едой, она брала это угощение в передние лапки, вставала на задние и несла к своей миске, где его съедала. В этом была заслуга только бабушки, которая вела с ней разговоры с раннего утра, когда начинали печь хлеб, и до позднего вечера. Немецкий офицер пробыл у бабушки недолго. Его перевели под Старую Руссу. Уходя от нас, он подарил мне зелёную офицерскую шинель и кожаную военную полевую сумку, с которой я закончил шесть классов. А из шинели мама заказала знакомой портнихе сшить мне пальто по случаю окончания начальной школы. Послужило оно совсем недолго, так как случайно сгорело ночью у костра.

У бабушки в доме была маленькая ручная мельница, на которой брат Юра (1931 года рождения), довольно крупный мальчик, молол рожь. Далее бабушка по своим рецептам делала тесто, а рано утром в русской печке пекла такой вкусный хлеб, что казалось — все углы избы заполнены им. За его поджаристые корочки воевала вся детвора.

Бабушка заставляла детей помогать по хозяйству: девочки пололи огород, а Юра заготавливал на зиму дрова и носил из колодца воду, чтобы обеспечить полив грядок. Так прошли 1941-1943 годы. Однажды бабушка повела четверых внуков (два мальчика и две девочки) из Дубровки в деревню Городня, которая находилась в 10 километрах от нас. Она решила покрестить всю свою молодую поросль. В Городне находился красивейший храм, к сожалению, в конце семидесятых годов он был разрушен. Рядом с ним похоронена моя дорогая бабушка Настя. Сейчас этот храм восстанавливается.

После возвращения из деревни, осенью 1943 года, мы заметили, что город стал наполняться фашистскими войсками, и мама стала собирать вещи. Где-то достала большие сани, потому что к тому времени уже выпал снег. Все вещи были уложены в сани, и по совету соседа дяди Саши Прокофьева мы переехали за железную дорогу. Он работал мельником на гидромельнице у Штолевского озера, которое находилось у самого леса. Дядя Саша сказал маме бежать в лес к партизанам. Они, в свою очередь, находились в трех километрах от города. Еще было сообщение о том, что немцы будут делать облавы и отправлять людей на запад, эшелоны уже поданы.

Мама сходила за железную дорогу, нашла там пустующий дом рядом с лесом, куда мы и перебрались. Она посчитала, что в нем можно отсидеться. Однако на следующий день, как только начало смеркаться, в дом ворвались два немецких офицера и приказали нам с сестрёнкой одеваться и ехать вместе с ними. Мама в тот момент ушла к соседям, а нас оставила топить печку.

Между нашим домом и тем, куда ушла мама, протекал мельничный ручей, по которому стекала вода с мельницы. Он был неглубокий, но широкий. Шмыгнув между немцами, я выскочил на улицу и побежал искать маму. Подбежав к ручью и встав на сугроб, чтобы перепрыгнуть его, я провалился в ручей, испугался и закричал. Немец, бежавший за мной, стоял и смотрел, как я выбираюсь из воды. Мама услышала мой крик, прибежала, вытащила меня и понесла в дом. Немцы требовали немедленно одеваться и идти к ним в машину, стоявшую во дворе. Нас спасло то, что фашисты не обратили внимание на наши сани, которые стояли рядом с их автомобилем, правда, их накрыл легкий снежок.

Мама меня раздевала и все мокрое кидала к печке, а затем с помощью слёз и подвываний моей сестрёнки пыталась убедить фашистов понять наше положение и дать возможность высушить одежду. Она предложила им съездить по другим адресам, а за это время мы соберемся. Один из немцев согласился, другой настаивал. Их спор дошёл до того, что они начали хвататься за пистолеты. Потом, немного успокоившись, они согласились с маминым предложением и приказали через два часа ждать их у ворот дома. Как только фашисты отъехали от дома, мама быстро одела нас, посадила в сани, и мы двинулись в неведомую лесную темноту в надежде встретить партизан. Тем более, что со слов дяди Саши, они находились где-то рядом.

В лесу снега оказалось намного больше, чем в городе. Немного привыкнув к темноте и не услышав за собой погони, мы увидели следы саней и конских подков. По этой чуть заметной колее часа через два добрались до деревни Ведрово. Нас встретили партизаны, у которых на шапках-кубанках были пришиты красные ленты. Они быстро размещали прибывавших беженцев в школе, находившейся в центре деревни, а тех, кто был с детьми, размещали по избам — к местным. Нас разместили в дома недалеко от школы. Партизаны предупредили, что утром мы должны двигаться дальше — в сторону деревни Корпово, так как основной отряд находился там, а здесь была лишь его малая часть. Переступив порог избы, в которую нас направили партизаны, я упал на пол и уснул, не раздеваясь. Проснулся от шума: в дом ворвались два немецких офицера, они подняли с кровати пожилых хозяев избы. Разделись и легли на их место, сообщив всем, что утром всех повезут в Лугу. Мы не понимали, куда делись партизаны, которых было около трех тысяч человек.

Беженцев, расположившихся в школе, фашисты выгнали на улицу и сами заняли ее. Мне казалось, что те два немца, которые легли на кровать стариков, и есть те, которые дали нам два часа на сборы, чтобы после этого отвезти нас в вагоны, стоявшие на железнодорожной станции для того, чтобы увезти в Германию. Сон покинул всех. Под утро послышались взрывы гранат, автоматные очереди... Прильнув к окну, мы увидели, что школа горит, а из нее выскакивают немцы, которых здесь же рубили и расстреливали партизаны, кружившие вокруг школы.

Два офицера, отдыхавшие на хозяйской кровати, вскочили, быстро натянули шерстяные носки и в нижнем белье бросились к окну. Открыли его и бросились бежать в лес, оставив свое оружие у кровати. Дедушка взял винтовку и через распахнутое окно сделал два прицельных выстрела по убегающим, затем закрыл окно, поставил винтовку на прежнее место и сел на кровать. Через несколько минут в дом вошел партизан и приказал срочно собираться и двигаться в сторону Корпово. Сами партизаны отправились в том же направлении.

Мама попросила, чтобы меня взяли в сани к партизанам. Недалеко отъехав от деревни, мы услышали, как по обозу прошла команда приготовиться — справа наблюдалось движение фашистских карательных отрядов. Партизаны привели в боевое положение свое оружие. Как только затрещали затворы винтовок, я испугался и спрыгнул с саней на обочину в снег, а обоз ушёл дальше. Мама с сестрёнкой двигались сзади и чудом увидели в снегу знакомые валенки. Они вытащили меня, растерли лицо и руки тем же снегом. Когда я немного отогрелся, мы двинулись вслед за колонной.

Притащив свои сани в деревню Корпово, где находились одноименные пещеры, мама пошла по избам искать, где бы устроиться на жительство. В один из домов нас пустила женщина, но только лишь на сутки, видя мое воспаленное лицо. Как оказалось, там находился штаб партизанского отряда. Хозяйка предупредила, чтобы мама искала для своей семьи постоянное место нахождения. Оставив меня, мама и сестрёнка ушли в лес — найти чего-нибудь для проживания. Вечером мама вернулась и сказала, что нашла чей-то освобожденный шалаш. Взяв кое-что из вещей и оставив сани с остальным барахлом в сенях избы, мы двинулись в лес, к месту нашего дальнейшего проживания.

Шалаш стоял под огромной елью: небольшой с маленькой печкой внутри. Этому мы очень обрадовались и тут же решили затопить ее и погреться. Отогревшись, поняли, что нас настигло новое испытание — голод. Казалось, это никогда не кончится, и продолжалось оно круглосуточно и достаточно долго. Я болтался по довольно обширной территории партизанского лагеря в надежде, что кто-то угостит какой-либо едой, но одновременно и сам просил что-нибудь. Для этого через плечо у меня болталась тряпичная сумочка, и я всегда помнил при этом слова мамы: «Запомни, сынок, от сумы да тюрьмы никуда не убежишь, потому что не ты бегаешь за ними, а они бегают за тобой. И ещё: лучше сто раз спросить, чем один раз украсть», — говорила она, вешая мне на плечо сумку.

На следующий день мама пошла в деревню, чтобы забрать сани, в которых остались вещи, необходимые в жизни. Она попрощалась с хозяйкой избы, отошла буквально на 30-40 метров, как в этот дом попал фашистский снаряд, уничтожив все и всех находившихся внутри. Маму в очередной раз сохранил Бог для нас.

...Итак мы начали обживать новый дом, даже не предполагая, сколько мы в нем проживем. Я осваивал территорию отряда, погружаясь все глубже и дальше в лес и одновременно изучая корповские пещеры. Однажды, когда я ушел довольно далеко, увидел знакомую полуторку, спрятанную под деревьями. Потом я встретился с хозяином полуторки — дядей Васей. Он рассказывал мне о том, что в середине лета, погрузив то, что мы прятали за печкой в его комнате, уехал в партизанский отряд, где воевал в настоящее время. Дядя Вася угостил хлебом и положил в мою сумку немного сухарей, а ещё пригласил в гости, чем я естественно воспользовался. Было это, кажется, под Новый год, или под Рождество.

На одной из полянок, где обычно собирались партизаны перед уходом в поход, толпилось много людей, которые громко смеялись, разговаривали, напевали песни. Я, маленький человечек, поддался этому общему настроению, вышел в центр поляны и стал притопывать и приплясывать. Партизаны подхватили, а я все больше стал входить в раж и запел частушки. Их я знал очень много, наверное, от бабушки и мамы, которые были совершенно неграмотны, но очень голосисты и любили петь.

Частушки были с нецензурными выражениями. Приведу для примера самые скромные: «По деревеньке пройдем, чего-нибудь наделаем, кому окошко разобьем, кому ребенка сделаем», «Пойте девушки-пиревушки, а мне не до чего. Умер дедушка на бабушке, не знаю, от чего», «Ой, Семен, Семен! Какой ты старый стал, что на Семеновну ты залезать не стал»… Партизаны не ожидали услышать такое от маленького мальчика, но поддержали и продолжили свои частушки с отголосками псковщины, новгородчины и других близлежащих районов. Моя сумка была полностью заполнена сухарями — в знак благодарности за мое выступление. Я быстренько выскочил из круга и незаметно удалился в сторону своего шалаша.

Придя домой, я был встречен жестко — с физическим воздействием мамой за мое долгое отсутствие. Ещё раз или два я навестил партизанскую поляну, но только однажды принес небольшое количество сухарей за свои частушки, так как партизан на поляне поубавилось, тем более знакомых мне. Пропала полуторка со своего постоянного места нахождения. Меньше стало артобстрелов лагеря, на которые мы и так не обращали внимания. Солнце стало сильнее греть: чувствовалось приближение весны. Зашевелились беженцы. Все были готовы покинуть партизанские шалаши. Как-то бродя по лесу, я встретил сапожника партизанского отряда, который шил замечательные бурки из старых одеял и валенок. Он научил меня пользоваться шилом, подшивать бурки и многому другому из сапожного дела, за что благодарен ему по сей день. (Это был второй мамин гость в 1962 году). Он никуда не собирался, так как передвигался на одной ноге, вместо второй - обструганное полено, пристегнутое ремнями.

Ранней весной 1944 года, как только освободили Лугу от фашистов, мы вернулись в наш дом, в свою комнату. Когда шли из партизанского отряда той же дорогой, по которой бежали в лес от фашистов, какие-то новые ощущения наполнили меня. Запланировали заехать в дом, где мы провели ночь и день пред побегом, однако свой план не выполнили, так как мысли и ноги увели нас дальше в город, на проспект Володарского, дом 50, комната 1. Мы шли, волоча за собой полупустые сани с остатками барака (тазики, бельевая коробка, кое-что из одежды) где-то по снегу, а где-то просто по земле. Мы, мама, сестра и я, двигались только к дому, не зная цел ли он. Пройдя под железнодорожным мостом, когда до дома оставалось 300 метров, мама обессилела, потому что сани необходимо было тащить волоком по земле. Снег здесь уже растаял. С помощью попутчиков добрались до нашего, со всех сторон обгоревшего, но не спаленного дотла дома. Калитка была открыта, однако ворота — закрыты. Я бросил взгляд на подворотню и вспомнил…

Однажды я без маминого разрешения нашел в бельевой корзине морской костюмчик с советской символикой и тотчас же надел его. Вышел на улицу просить еду. Тогда мне казалось, что за такой наряд обязательно кто-нибудь чем-нибудь да угостит. Ворота нашего дома состояли из двух подворотен и калитки: они состояли внизу из сплошного листового металла толщиной три-четыре миллиметра. А верх подворотни и калитки был выполнен из почтового железа. Между землёй и подворотней был промежуток, через который я свободно пролезал на улицу и обратно. Именно этим путем я пользовался, выходя на улицу, потому что мне было не открыть задвижку в калитке. Таким образом, вылезая из подворотни, я сразу повстречал немецкий патруль, состоящий из двух полицейских. У них-то и стал просить бом (конфету). Один из них стал внимательно рассматривать мой костюмчик и вдруг закричал: «Русский Иван!». Я понял, что тут что-то не так и быстро нырнул под подворотню, а вслед прозвучала автоматная очередь, оставившая веер отверстий в правой части ворот — снизу вверх и немного в середине. Мама, услышав выстрелы, хотела бежать на улицу, однако я её опередил. Она сразу все поняла, сорвала с меня костюмчик и бросила в горящую плиту, с головой посадила в ванночку и намылила голову. Через некоторое время в дверях появились полицейские с обыском. Ничего не обнаружив в доме, удалились. В это время я сидел намыленный в ванночке и ждал порцию маминого физического воспитания.

...Вспомнив этот эпизод, я понял, как близко был от смерти. И слезы заполнили мои глаза. Войдя во двор через открытую калитку, мы встретили дедушку Ваню Полейко. Мама заплакала навзрыд, все обнялись, сели на крыльцо и ещё долго из глаз наших капала соленая вода. Все были рады что остались живы. Дедушка Ваня сказал, чтобы мы занимали сегодня нашу комнату, а то на нее уже нашлись желающие.

Сидя на крыльце, мы перебивали друг друга воспоминаниями о прошлом. А я вдруг вспомнил более ранее время, когда наша соседка Лупанова увозила на немецкой автомашине в Прибалтику мебель из всех комнат бывших соседей, подавшихся в начале войны на восток. Судьба их была неизвестна. Среди этой мебели была и моя ножная педальная машинка — ее подарил папа на мое четырехлетие. Я просил Галю, дочь Лупановой, отдать машинку, но она отказала, сказав, что ей она тоже нравится, а чья — не имеет никакого значения. От этих воспоминаний глаза наполнились слезами еще больше.

Дедушка Ваня Полейко — отец одного из командиров Лужского партизанского соединения. В его отряде воевала Герой Советского Союза Тося Петрова. Он рассказал нам, как спасал наш дом от сгорания. Немцы, уходя из города, все деревянные дома — особенно по центральным улицам — поджигали из огнеметов по углам. Так и двигались от дома к дому. Как только они отходили подальше, дедушка выходил с ведрами воды и тушил очаги возгорания. Немцы три раза поджигали дом, а дедушка Ваня водой и мокрыми тряпками его тушил. Прожил он недолго: как только наши войска вошли в город, был установлен комендантский час. Дедушка Ваня был глуховат. Однажды ранним утром, когда еще действовал комендантский час, то ли его подвел будильник, то ли ещё чего, но он встал раньше времени и пошел в магазин занять очередь, чтобы отоварить хлебные карточки. Патруль приказал ему остановиться, но он этого приказа не услышал, и тогда его застрелили. Это был добрейшей души человек. Слава ему и вечная память за всё, всё хорошее, что он сделала для нас и за его героев сыновей.

После возвращения в город из партизанского отряда, примерно через неделю, в квартале от нашего дома — по Болотной улице, (а наш дом находился на углу Болотной и Володарского) — развернули полевой госпиталь. Мама устроилась туда работать прачкой — стирала бинты. Иногда это были настоящие бинты, а иногда — разрезанные на полоски простыни. В ее задачу входило их прокипятить, высушить, прогладить утюгом и скрутить в рулончик.

Госпиталь развернул несколько палаток в небольшом скверике, где росли многолетние липы. Как только начали поступать раненые, а врачи начали их обрабатывать, мама перестала успевать справляться с возложенными на нее задачами, поэтому ей пришлось привлечь нас. Она кипятила, стирала и развешивала бинты на веревки, а сестрёнка гладила (сушила) их утюгом, я же готовил ей утюги — то есть заправлял их углем. Уголь брал в костре, который горел почти постоянно, потому что на нем кипятились бинты.

Главный врач поставил всех троих на солдатское довольствие, поэтому мы впервые за много месяцев наелись вдоволь, а еще нас подкармливали раненые, которые относились к нам с большой теплотой. Но это продолжалось всего две недели, затем госпиталь уехал ближе к фронту. Что ещё мне запомнилось за эти две недели? Это жуткий страх по ночам, которого я не испытывал ранее. Немцы по ночам бомбили военные эшелоны, стоявшие на железной дороге в 600 метрах от нашего дома, а иногда вместо бомб, к которым мы уже привыкли, сбрасывали с большой высоты пустые бочки с пробитыми отверстиями. Когда они падали, то казалось, что летят прямо на тебя бомбы, да еще и с таким шумом и грохотом, что спасения от них просто не было.

В конце весны 1944 года войска Ленинградского фронта перебросили на Запад. Литерные поезда останавливались в Луге, чтобы заправиться водой и углем. Мама тогда ушла в город на рынок, чтобы что-то добыть из еды. Я и сестра болели, поэтому не могли поехать к бабушке в деревню. Мама, уходя в город потребовала от нас, чтобы мы никому не открывали дверь. Через некоторое время кто-то постучал и на наш вопрос: «Кто там?» — мужской голос ответил, что он наш отец и хочет нас видеть. Сестренка сказала, что мама запретила открывать дверь. Тогда он пошел по комнатам дома, чтобы найти кого-нибудь из жителей. Спустя время к двери подошла соседка и попросила открыть дверь, так как это действительно был отец.

Мы открыли дверь, и в комнату вошел крупный мужчина, схватил нас на руки, стал целовать, слезы текли из его глаз. Он только шептал, что очень рад тому, что мы живы, выросли и живем в своей комнате и мама жива, но очень обидно, что не застал ее дома, так как должен бежать на поезд. Минут через 20 пришла мама. Когда мы все рассказали ей, она развернулась и побежала в сторону железной дороги, которая находилась в 600 метрах от дома. Вернувшись через полчаса, она, плача и обнимая нас, сказала: «Слава Богу, что он жив, если Богу угодно, то мы ещё встретимся». Через несколько дней мама получила письмо от отца и деньги. Жить стало немного легче.

Весной 1945 года нас вызвали в военкомат, где вручили похоронку на отца. Он погиб в Польше 24 января 1945 года. Затем военком вручил мне орден Отечественной войны первой степени и сказал, чтобы я берег его, а затем передал по наследству. Так же сообщил, что ордена Александра Невского, Красной звезды и другие награды отправлены в Министерство обороны. Ещё маме вручили аттестат для получения денег. Там указывалось, на сколько частей и кому полагается получить их, которые мама обозвала гробовыми.

Деньги, полагающиеся после смерти отца, были поделены на четыре части. Две части полагалось мне и сестренке, еще одна — бабушке, и последняя – мальчику (в блокадном Ленинграде отец завел еще одну семью). Маме и сестре стало плохо, из военкомата их увезли в больницу. Я, зажав орден в руке, направился за ними. В больницу меня не пустили, вернулся на следующий день. Мама была без сознания, к сестренке пустили в сопровождении врача, однако она тоже не приходила в сознание и на ее голове стоял тазик, наполненный кусками льда. Врач сказал о ее тяжелом заболевании: «У нее менингит, и неизвестно, выживет она или нет».

Слёзы залили мои глаза, и я, не помня себя, покинул больницу и пошел, сам не зная куда. Но ноги знали, куда им идти. Они несли меня в деревню Дубровка, к бабушке Насте. Она знает, что делать со мною и со всеми остальными больными. Особенно мне было жалко сестрёнку, которая могла умереть. Она ведь только в школу пошла... Прошагав в таком состоянии километров десять, я ощутил, что чьи-то руки подхватили меня, подняли, посадили в телегу, где я моментально уснул. Проснулся в теплых руках бабушки. Утром она отправилась в Лугу, а вернувшись сообщила о том, что сестрёнка и правда тяжелая, а мама пришла в сознание, и ее здоровью ничего не угрожает. Ещё бабушка сказала, что они с мамой решили, что возьмут телушку у ее сестры тети Маруси в счет последующего расчета с ней по частям. А также сказала, что пасти ее в течение всего лета буду я, начиная с завтрашнего дня. Телушку назвали Гранькой. Ее придется пасти в стаде с козами, а это была абсолютно черная маленькая коровка с белой звездочкой на лбу. У меня с Гранькой было много историй, но это отдельная тема.

Летом 1945 года я закончил пасти свою Граньку, которая за лето очень здорово подросла и её подпустили к колхозному стаду. Я так с ней сроднился, что тайно несколько дней днем ходил в поле тайком, подсматривал за ней. Мама рано забрала меня от бабушки, так как выписали сестренку из больницы, где та провела длительное время. В школе её оставили на второй год в первом классе, так как она была очень слаба и не до конца знала материал прошедшего года. Я болтался по городу, собирая в сгоревших домах чудом уцелевший цветной металл, а также тряпки, которые принимали за мизерную цену сборщики этих материалов, разъезжая по городу на телегах. На пепелищах сначала находили достаточно много цветного металла, но вскоре и довольно быстро этот промысел закончился, и мы перешли к добыче цветного металла, который давал ощутимый доход, из боевого оружия (головки от снарядов и мин), которые находились в окрестностях города, без охраны, в виде минных полей и складов, окруженных колючей проволокой. Но этот промысел приносил много жертв.

Когда мама узнала, что я ходил на минные поля за цветным металлом, она запретила мне этим заниматься. Пристроила с соседями, которые собирали ягоды и грибы, а потом продавали их на рынке. В лес добирались пешим ходом или на попутных машинах. Водители, как мне казалось, с пониманием относились к таким пассажирам и даже не требовали за это плату. Я полюбил ходить за грибами, хотя грибов и ягод в лесу было очень мало, так как лес был весь выгоревший и только-только среди этой гари пробивались островки зелени. Грибов я находил мало, но из этого количества, что я приносил домой, мама умудрялась приготовить очень вкусную сытную еду. Заканчивался август.

Я как обычно ждал соседей, чтобы ехать за грибами, но их просили привести черники, и они отправились в другом направлении. Я отказался ехать за ягодами и самостоятельно принял решение ехать за грибами. Довольно быстро добрался на попутной машине до места и решил углубиться в этот горелый лес в сторону железной дороги, тайно надеясь обратно в город вернуться железнодорожным транспортом. Собрав несколько сыроежек и горькушек, и сожалея о том, что поехал за грибами, наступил на какой-то бугорок и раздавил его, а это оказался маленький белый гриб. Я обратил внимание, что этих бугорков на горелой земле очень много, и они только-только вылезают из черной гари. Я лёг на сажу, отметил эти бугорки и стал из них выковыривать грибы. Собрал почти полную сумку, которая всегда висела на плече и постоянно била меня по икрам ног. Я собирал грибы скрытно, чтобы не заметили другие грибники.

Добравшись до железной дороги, хотел пересчитать количество грибов, но показался грузовой состав, идущий в сторону Луги. Он замедлил ход, я заметил, что последние два вагона в составе пассажирские, решил сесть на ступеньки предпоследнего вагона. Поравнявшись со ступенькой, я услышал крик: «Стой, стреляю!», но нога уже находилась на месте. Тут же я услышал, как пуля попала в поручень лестницы вагона. Я прижался и лежал, не шевелясь, до самой Луги, притворившись мертвым. Сумка с грибами болталась почти до земли. Как только состав остановился, ко мне подбежали офицер и сержант. Они с трудом оторвали меня от ступенек и повели в вагон. Там меня обыскали, прощупали каждый грибок и ещё поинтересовались, не надоело ли мне жить: оказывается, в последних двух вагонах перевозят заключенных (называются они «столыпинскими»). А жив я оказался совершенно случайно.

Сестренка осенью вновь пошла в первый класс. Через год в первый класс пошел и я. 1946-й был один из самых голодных на моей памяти. Иногда только одна ложка рыбьего жира, который выдавали в школе перед занятиями, была едой в течение суток. В это время по Луге ходили расконвоированные немецкие военнопленные, которые стеснялись просить хлеба и спрашивали, нет ли у нас какой-нибудь работы для них. Я подумал: «А кто вас звал сюда, когда нам самим есть нечего? Учимся писать на старых армейских газетах между строк. А вы такие большие, ходите по домам и ищите хоть какую-нибудь работу, чтобы подкормить себя».

Заканчивая детские воспоминания, скажу, что я задним числом благодарен моим дорогим сердцу бабушке и маме, которые протащили нас, детей, через все тяжести войны: голод, холод, обстрелы. Они воспитали в нас трудолюбие, любовь к Родине, интерес к истории своей страны. Они научили нас не забывать и тех, кто погиб за Родину.

Я хорошо помню Владимира Александровича Фролова – в конце 80-х – начале 90-х мне довелось работать редактором многотиражки на судостроительном заводе, а Фролов тогда был членом парткома ВСЗ и депутатом городского Совета.

Владимир Александрович был яркий и неординарный человек. С хитроватой усмешкой мог вызвать тебя на спор по острым проблемам, которых в то «перестроечное» время было более чем достаточно. Вообще спорщик был еще тот! Однако умел слушать, мог дать дельный совет, по большому счету был принципиален и честен, причем прежде всего с самим собой. Закончил технический вуз, а прекрасно знал французский. Рассказывал, что лет тридцать подряд футбольная команда их курса собирается и проводит матчи, однажды даже ездили в Португалию (это в советское-то время!), чтобы сыграть там, уж не помню с кем…

О своем военном детстве не рассказывал, а оно вон какое, оказывается…

Светлая вам память, Владимир Александрович!

Ирина ИВАНОВА

Читайте также

-

Областные депутаты встали на сторону СНТ, которым «не положена» догазификация

-

Жители двух домов в Каменногорске страдают от недоделок строителей

-

После майских праздников у ВСЗ транспорт пустят по мосту-времянке

-

Летом некоторые объекты теплоснабжения Выборгского района встанут на ремонт

-

Выборжцы представят Ленобласть на национальном этапе чемпионата «Абилимпикс»

-

Уже известен график отключения ГВС в Выборгском районе