Выставка в Доме наместника раскрывает загадки прошлого

Бытовые вопросы даже через сотни лет волнуют публику. Тем более, если речь идёт об обуви, которую носили в Средневековье богатые и не очень новгородцы. О ней – новая выставка Новгородского музея-заповедника «Легкой поступью по мостовой» в Доме наместника в Выборгском замке.

В феврале афиша мероприятий Выборга пополнилась выставкой из Новгорода.

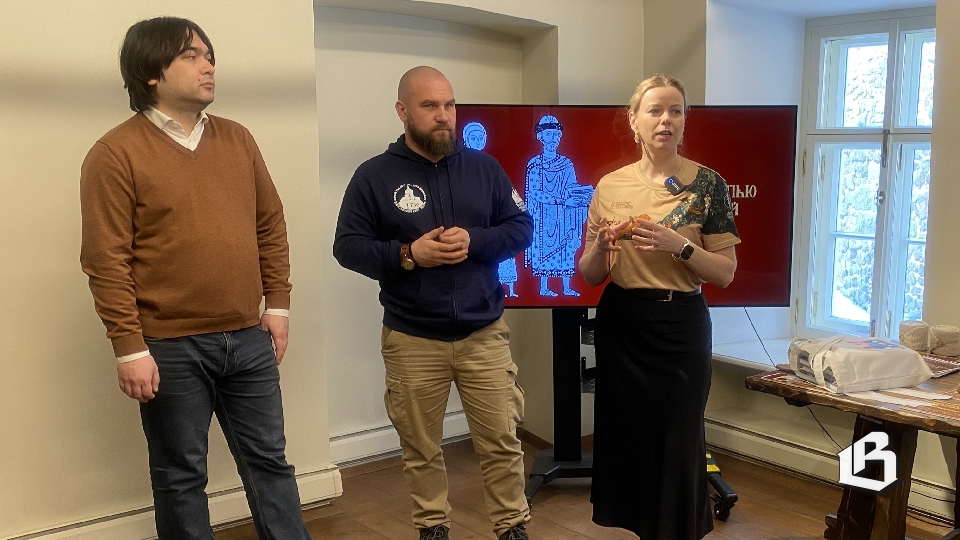

Постоянные посетители наверняка заметили, что новгородцы стали частыми гостями Выборгского музея-заповедника. Даже если не принимать во внимание походы новгородцев на берега Выборгского залива до появления здесь шведов-крестоносцев, то это уже четвёртый проект, представленный Новгородским музеем-заповедником в соавторстве с выборгскими коллегами. И все они, по словам директора Выборгского музея Валентина БЕЛОУСОВА, были интересными и содержательными. Руководитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир ЦОЙ поблагодарил коллег из Новгорода, которые привезли потрясающе интересные вещи, и выразил надежду, что сотрудничество между регионами продолжится и будет пятая, юбилейная, выставка. Старший научный сотрудник отдела развития новгородского музея-заповедника Анна ФОМИНА призналась, что её коллеги давно чувствуют себя в Выборгском замке как дома и пригласила первых посетителей выставки на экскурсию.

Известно, что обувь на Руси была доступна далеко не всем сословиям. Граждане богатой Новгородской республики могли позволить себе такую роскошь, однако простолюдины, князья, воины, представители епархии носили разную обувь в соответствии со статусом. Как она выглядела, дают представление рисунки в летописях и берестяных грамотах, фрески новгородских храмов, старинные иконы из собрания Новгородского музея-заповедника. И, конечно, сами изделия из кожи и соответствующие им атрибуты, найденные на новгородских раскопах. 188 предметов привезли гости на выставку, из них почти 50 – целые экземпляры. Все они относятся к периоду с Х по XV век. Большинство предметов собраны реставраторами Новгородского музея из отдельных фрагментов, но есть редкие экземпляры, сохранившиеся целиком в оригинале.

Анна Фомина раскрыла секрет хорошей сохранности новгородской обуви. В средние века улицы города покрывали деревянными настилами. Каждый настил служил примерно пятьдесят лет. Когда он покрывался грязью, сверху клали следующий. Глина, в избытке содержащаяся в новгородских почвах, запечатывала все попавшие в неё предметы как своеобразный герметик. Причем, кожа сохранялась в глине лучше, чем нитки и ткани. Именно этим объясняется большое количество отдельных предметов обуви: кожа в идеальном состоянии, а нитки истлели.

Кожа, которую использовали новгородские сапожники, была самая что ни на есть натуральная. Для её производства использовали шкуры коров, овец, коз, лошадей, коих в богатом Новгороде было много. Их обрабатывали особыми способами, в результате чего получалась либо сыромятная, более рыхлая и мягкая, либо дублёная, более прочная. Поскольку обработка кожи отличалась некоторой спецификой, вредной для окружающих, и требовала много проточной воды, мастерские кожевенников располагались на окраине города.

Профессии кожевенников и сапожников окончательно разделились уже в XI веке. А вот сапожный инструментарий с тех времен практически не изменился. Разнообразные шилья, ножи и ножницы, специальные иглы и деревянные колодки, маленькие обувные гвоздики – все эти представленные на выставке орудия труда средневекового сапожника в том или ином виде можно встретить практически у любого современного мастера. Кстати, кожу в те времена называли гусьмой. На выставке демонстрируются сапожные гусьморезные ножи, с помощью которых можно было вырубать или вырезать криволинейные линии по лекалам. После чего сапожник различными шипами сшивал отдельные элементы. Разнообразие инструментария и видов обуви говорит о том, что сапожное мастерство одно из старейших, и сегодня в нем, особенно если говорить о ручном производстве, мало что изменилось.

Консервация меняет цвет кожи, поэтому выставочные образцы не дают возможности понять, какого цвета была новгородская обувь. Однако письменные источники говорят, что для окраски кожи использовались минеральные или растительные красители, которые закреплялись разными квасцами. В основном красили в зеленые и все оттенки охры от жёлтого до коричневого, а для более насыщенных цветов использовали чернильные орешки либо другие зарубежные дорогие красители.

Интересный факт. В обрывках одной из восьми грамот, которые демонстрируются на выставке, идёт речь о свадебных дарах, преподнесённых, очевидно, очень богатой новгородской семье. Среди прочих упоминаются сапоги из сафьяновой кожи – самой мягкой и дорогой, которая выделывалась из козьих шкур. Конечно, не все могли позволить себе такие подношения.

Всю привезенную новгородцами обувь можно поделить на три вида – мягкие туфли, представлявшие собой башмачки высотой до щиколотки, стянутые поверху кожаной лентой, высокие сапоги и поршни. Откуда взялось последнее слово, неизвестно, но это был самый простой, распространённый и демократичный вид обуви – кусок кожи по форме ступни с загнутой полоской вокруг стопы. Эту конструкцию, отчасти напоминающую лапти, можно было сшить самостоятельно, не обращаясь к мастеру. Носили её не только простолюдины, но и богатые люди поверх дорогой красивой обуви, как калоши. Если судить по поршням, то новгородцы были рачительными модниками, если понятие моды было в ходу в те времена. Даже такой простой вид обуви они старались украсить необычным швом или плетёнкой из кожаных ремешков. А изношенные поршни, с дыркой на подошве, чинили до тех пока они совсем не развалятся. Такие можно увидеть на выставке. Так что, грубоватая пословица «шевели поршнями» родилась в 10 веке, а не на современных асфальтовых просторах.

Конструктивно обувь собиралась из двух частей – более толстой подошвы и непосредственно верха. Для точной посадки по ноге существовали разнообразные колодки, в том числе раздвижные. Внутрь вкладывались стельки из бересты, кожи или войлока, что было особенно актуально в холодное время года. Верх и низ обуви сшивали вощёными льняными или конопляными нитками. В течение нескольких столетий носили обувь без каблука, и лишь к XIV веку, возможно, под влиянием западной моды, появилось подобие каблука из нескольких слоев толстой кожи, которые подбивались маленькими гвоздиками.

Неизвестно, какова была цена обуви в те времена. Анна Фомина предположила, что туфли могли стоить в районе 4-5 тысяч на наши деньги, поршни – гораздо дешевле, сапоги – дороже. Но горожане, тем не менее, могли заказать не только простую повседневную, но и красивую обувь. А украшали её изобретательно – жемчугом, цветными камнями и лентами, вышивкой, металлическими плашками, мозаикой, перфорацией в виде волн, сердечек, геометрических фигур. И не только взрослую, но и детскую. Анна Фомина продемонстрировала детский башмачок, сшитый современными мастерами по старинной модели. Изначально он был расшит цветными нитками. К подошве пришивали верх, вырезанный по форме ноги. Когда ребёнок подрастал, низ отпарывали, в верхнюю часть по бокам вставляли клинья и пришивали к подошве большего размера.

Невозможно рассказать обо всех деталях выставки в Доме наместника, их надо видеть. Например, костяные коньки, на которых катались древние новгородцы. Длинные коровьи или конские кости через отверстия привязывались к стопам кожаными шнурами, и вот оно, средство передвижения. С нижней стороны кости были гладкими, с верхней, где стояла нога, делали насечки. Для устойчивости использовались две или одну палку с заостренными концами. Особо продвинутые бегуны вставали на конёк одной ногой, а второй отталкивались. Ещё не факт, что наши современники освоили бы этот, довольно экстремальный вид передвижения.

Самые яркий экспонат новгородской выставки – погребальные мужские и детские сапоги, обнаруженные в гробнице у южного фасада Георгиевского собора Юрьева монастыря XII века, одного из древнейших в Новгороде. Реставраторы смогли буквально по кусочкам воссоздать редкий вид обуви, который изготавливали специально, чтобы проводить умершего в последний путь. Но уникальность артефактов не только в этом. Когда учёные провели ДНК-исследование обнаруженных в семейной усыпальнице останков, выяснилось, что три человека – мужчина, женщина и ребёнок – не только не являются родственниками, но и принадлежат к совершенно разным по ДНК гаплогруппам. Мужчина – к европеоидной расе с генами, сопоставимыми с теми, которые имеют люди, проживающие на территории Чехии, Германии, Польши. У женщины редкая ДНК, которая встречается на Ближнем Востоке, в Турции, в Иране и в некоторых странах Европы эпохи викингов. Ребёнок – девочка – не являлась родственницей ни мужчине, ни женщине и имела генотип, распространённый на территории Казахстана. Что значит такое соседство, не знает никто. Анна Фомина заверила, что новгородские раскопы хранят ещё много загадок, и у выборжцев будет возможность познакомиться с ними.

Ольга РОГОЗИНА

Читать все статьи автора Ольга Рогозина

Читайте также

-

В Выборге прошёл предновогодний Кубок Ленобласти по гиревому спорту

-

Превышая лимит поездок по ЕСПБ, льготники рискуют попасть в «серый» список

-

Традиции и волшебство: конкурс украшения витрин в Выборге

-

В России утверждена Стратегия долголетия до 2030 года

-

В хоккей играют настоящие мужчины…

-

Мост возможностей: ветераны СВО и работодатели Ленобласти